La Guerre d’Espagne (3)

La

question de la terre dans le cadre de la lutte de classe du prolétariat espagnol

(«programme communiste»; N° 107; Mars 2024)

INTRODUCTION

Nous présentons

ici un résumé introductif des travaux sur le problème de la terre dans le

cadre de la lutte de classe du prolétariat espagnol, c’est-à-dire les

problèmes allant de la composition sociale d’un prolétariat majoritairement

situé dans les zones agraires jusqu’à la structure même de l’économie

agricole espagnole et à la portée de la crise économique dans celle-ci en

tant que catalyseur des tensions sociales qui, de manière latente ou

explicite, s’étaient accumulées depuis le milieu du XIXe siècle.

Cette esquisse

fait suite à ce qui a déjà été publié sur programme communiste. Nous

la présentons sous forme de thèses générales qui servent à situer le

problème dans la perspective marxiste (et donc à réfuter les lieux communs

des opportunismes de tous bords) ou à critiquer explicitement les prétendues

positions de gauche, qui s’appuient sur l’existence de minuscules formations

au programme vaguement et éclectiquement antistalinien, pour revendiquer une

sorte de voie nationale espagnole au bilan des très durs affrontements de

classe des années 1930. Pour notre part, aborder maintenant, bien que

partiellement et sans l’objectif d’épuiser le problème, la dite question

agraire, signifie continuer à préciser de façon détaillée les termes dans

lesquels cette prétendue gauche espagnole n’a pas existé en tant que courant

assimilable à la Gauche italienne dans son effort pour restaurer les bases

correctes du marxisme, prémisse incontournable pour la réapparition, dans un

avenir qui semble encore lointain, du parti communiste qui aura à se

confronter aux tâches des futures convulsions révolutionnaires (dans

lesquelles il est certain que la question agraire ne constituera pas un

problème mineur).

Cette étude

fait donc non seulement partie des travaux déjà « semi-élaborés » par notre

courant depuis plus de 60 ans, mais elle adopte aussi une caractérisation

que nous pouvons appeler in medias res, dans la mesure où nous lui

fixons des limites formelles, pour commencer, dans une période spécifique

(celle de la plus grande intensité de la lutte prolétarienne dans les

campagnes espagnoles) dans le seul but de clarifier à la lumière de cette

intensité des tendances et des formes qui, en période de paix sociale, sont

floues et difficilement compréhensibles. Mais il ne faut pas perdre de vue

que cette clarté n’a de valeur que si elle contribue à démontrer que le

marxisme est non seulement capable de poser correctement tous les problèmes

du développement historique, économique et social espagnol (ce que nient

aussi bien les courants poststaliniens que les anarchistes) mais qu’il est

la clé de voûte pour pouvoir les résoudre tous dans un sens prolétarien et

communiste lors des futures convulsions sociales que le monde capitaliste

porte en lui et qu’il laisse déjà entrevoir.

Concrètement,

la question de la terre abordée au moment où les armées de prolétaires des

campagnes sont jetés dans la bataille contre un ennemi composé dans une

large mesure de petits propriétaires terriens organisés et encadrés par les

capitaines propriétaires, et par lequel ils ont été vaincus, montre les

conditions dans lesquelles la solution au problème séculaire des campagnes

espagnoles va s’opérer par sa disparition pratique dans les conditions où

elle existait pratiquement depuis les guerres civiles de Castille (XIVe et

XVe siècles).

Le saut

définitif vers l’industrialisation s’est fait en Espagne sur la base de

cette défaite et il ne peut s’expliquer qu’en partant de la base qui fournit

la répression d’une force de travail vaincue et humiliée.

Il n’est pas

nécessaire de souligner l’importance pour les marxistes de la question

agraire. Il est très probable que dans les œuvres de Marx et d’Engels, il se

trouve plus de pages consacrées à ce problème qu’à celui de l’industrie. Il

en va de même pour l’œuvre de restauration du marxisme révolutionnaire de

Lénine, et il n’est pas nécessaire de parler de l’effort que notre courant

lui a consacré tant du point de vue strictement économique que dans ses

rapports avec des problèmes aussi vastes que celui des nationalités, la

lutte des peuples dits de couleur, ou le bilan de la révolution russe

elle-même. On peut aussi dire, en guise d’explication négative, que le peu

ou l’absence d’importance que pratiquement tous les courants politiques

prétendument révolutionnaires accordent aujourd’hui à cette question est

déjà révélateur de la grande pertinence qu’elle continue d’avoir. Mais même

ainsi, il est nécessaire de montrer comment son importance a déterminé

chacun des événements de la période étudiée. Une importance qui, en raison

de son éloignement temporel ainsi que du grand effort de falsification et de

caricature dont elle a fait l’objet, peut parfois paraître peu claire dans

ses termes concrets.

Nous profitons

donc de l’occasion pour revenir sur une explication de la nature de la

guerre civile qui a été si souvent répétée qu’elle est maintenant

communément acceptée : le coup d’État militaire, initialement promis à un

triomphe rapide qui l’aurait placé dans la série interminable des

pronunciamientos militaires espagnols, s’est transformé en guerre civile en

raison de la résistance opposée par les prolétaires dans les principales

villes du pays. La défaite initiale de l’armée dans tous les centres urbains

névralgiques a contraint les capitaines rebelles à mobiliser toutes les

ressources militaires dont ils disposaient pour entamer une guerre de siège

des villes résistantes.

Nous avons

nous-mêmes utilisé cette explication du début de la guerre ; elle est

cependant partielle car elle laisse de côté pratiquement la moitié du

problème. En effet la guerre, comprise comme une guerre de positions dans

laquelle deux armées au potentiel similaire se sont affrontées pendant trois

ans, n’aurait pas été possible si, en plus de la réponse au coup d’Etat

donnée par le prolétariat de Barcelone, Madrid et Valence, il y avait eu une

réponse similaire du prolétariat agraire (et de la masse des petits

propriétaires agricoles qui lui sont liés) d’Andalousie, d’Estrémadure et,

en partie, de Castille. En effet, une fois les militaires putschistes

vaincus à Barcelone et à Madrid (et isolés à Valence), les forces rebelles

n’avaient pratiquement plus de troupes sur la péninsule ibérique. La

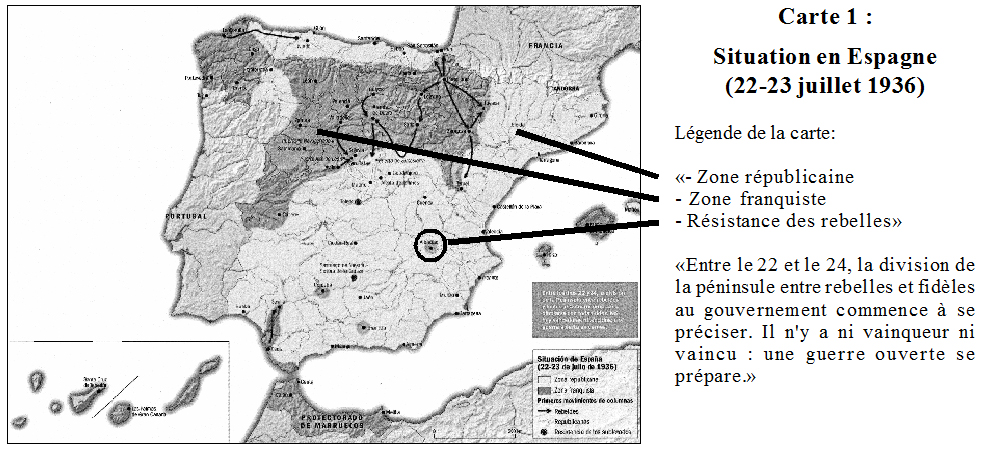

carte 1 montre que les forces militaires, bien qu’elles dominassent plus

ou moins la moitié de la péninsule, n’avaient pratiquement pas de centres

industriels (essentiels pour une guerre prolongée) et étaient, en fait,

coincées entre les villes qu’elles ne parvinrent pas à contrôler et qui se

retournèrent rapidement contre elles. En résumé, on peut dire que les

rebelles ne contrôlaient que les grandes régions de Castille, où la base

sociale est essentiellement constituée par la petite paysannerie aisée, le

bastion réactionnaire de Navarre, où une paysannerie prospère est le pilier

de la préservation sociale depuis 1830, et la région peu peuplée de Galice,

où l’absence de concentration prolétarienne empêchait toute résistance au

coup d’État. La zone contrôlée par les militaires se caractérisait donc par

une faible densité de population, de petits noyaux ruraux et uniquement des

villes de taille moyenne par rapport à celles qui échappaient à leur

contrôle. Si des villes comme Grenade, Séville ou Cordoue étaient entre

leurs mains, c’est parce qu’il s’agit de villes à majorité sociale

bourgeoise ou petite bourgeoise qui servent de tête de pont commerciale pour

les vastes zones agricoles environnantes. La vaste étendue de territoire

allant de Madrid à la Méditerranée, zone dominée par les grands

propriétaires terriens et dont la composante prolétarienne est purement

agricole, était ingérable pour les rebelles dans les premiers jours de la

guerre.

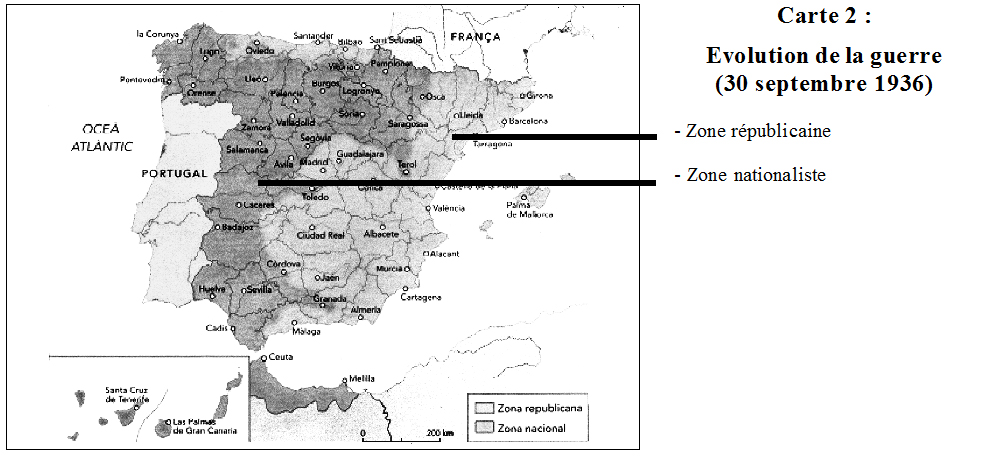

Voyons

maintenant la carte 2, qui montre les positions des deux camps dans

les premiers jours de septembre (c’est-à-dire à l’arrivée des forces armées

à Madrid). Qu’est-il arrivé ? Il s’est passé que toute la partie occidentale

de la péninsule (Andalousie occidentale et Estrémadure) est tombée aux mains

des rebelles en l’espace de quelques mois. La partie de l’armée dirigée par

Franco et Queipo de Llano avance depuis la région du Maroc espagnol,

débarque sur la côte méditerranéenne de la péninsule et se dirige vers le

sud de Madrid. Pendant ce temps, la zone contrôlée par le général Mola

(Navarre, nord de la Castille, etc.) n’évolue guère, ses troupes n’ayant pas

réussi à s’approcher de Madrid et étant généralement immobilisées par la

pression des colonnes de miliciens de la capitale et de Barcelone.

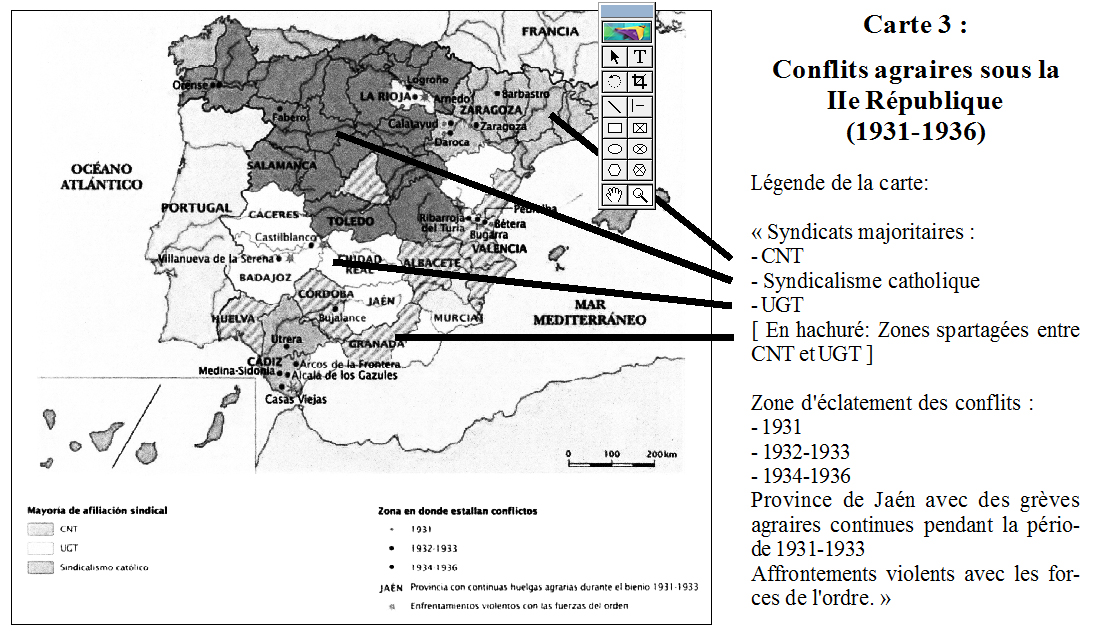

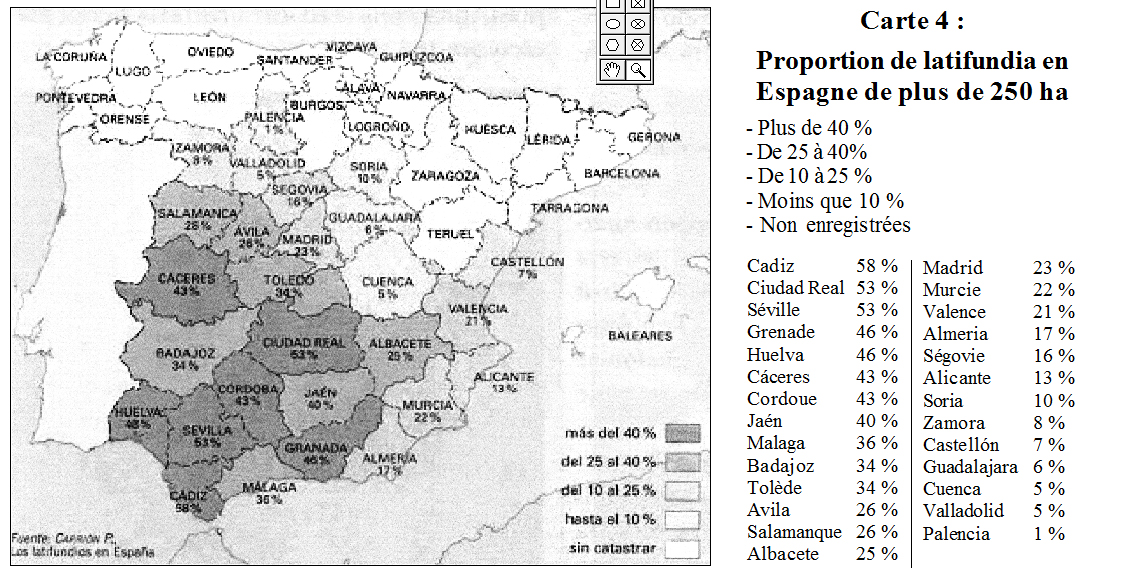

Ces cartes

montrent la zone des agitations agraires pendant la période de la Seconde

République (carte 3) et la répartition des terres par type de

propriété (carte 4). On constate que les militaires ont avancé

précisément dans la zone où le type d’exploitation agricole est

essentiellement latifundiste, ce qui, comme nous l’expliquerons, implique la

présence d’une importante couche sociale de prolétaires agricoles

(journaliers) mélangée à d’autres couches sociales agraires qui subsistent

grâce au travail agricole de type métayage et qui, extrêmement appauvries,

s’étaient mobilisées aux côtés des prolétaires pendant la période de la

République. En d’autres termes, les militaires ont avancé dans les zones les

plus conflictuelles de la campagne espagnole, pour lesquelles la stérile

réforme agraire républicaine avait été conçue et dans lesquelles le degré de

syndicalisation était le plus élevé. Nous expliquerons en temps voulu le

développement du conflit prolétarien dans ces régions du pays, mais pour

l’instant il suffit de dire que si les prolétaires de ces zones avaient été

mobilisés selon un plan cohérent contre les militaires, le sort de ces

derniers aurait été le même que celui de leurs compagnons d’armes de

Barcelone ou de Madrid.

Cet exemple,

donné pour expliquer la pertinence de la question agraire dans la guerre

civile et qui fait appel à sa composante sociale, peut être conclu en

complétant l’affirmation faite ci-dessus :

Le coup d’État

militaire initialement destiné à un triomphe rapide qui le placerait dans la

série sans fin des pronunciamientos militaires espagnols s’est transformé en

guerre civile en raison de la résistance opposée par les prolétaires dans

les principales villes du pays. La défaite initiale de l’armée dans presque

tous les centres urbains névralgiques a obligé à mobiliser toutes les

ressources militaires dont disposaient les capitaines rebelles pour lancer

une guerre de siège contre les villes « non rachetées » ou irrédentes, et

ces forces n’auraient pas été suffisantes si elles avaient été confrontées à

la masse des prolétaires agricoles qui séparaient les légionnaires et les

troupes arabes du Maroc de Madrid tout au long du sud et de l’est de la

péninsule. Le coup d’Etat a été arrêté par la classe prolétarienne des

villes, mais la guerre a été rendue possible par la démobilisation du

prolétariat agricole dans les campagnes.

Avant de

conclure cette introduction, clarifions un point et tirons quelques

conclusions :

- L’avancée des

militaires dans les campagnes espagnoles était une obligation militaire et

non politique. C’est-à-dire que cette situation ne peut être assimilée à

celle vécue en Italie dans les années 1920, lorsque les milices fascistes

s’attaquaient d’abord aux forces prolétariennes des campagnes parce qu’elles

étaient plus faibles que celles des villes contre lesquelles se préparait

l’attaque finale. En Espagne, le passage du Maroc à Madrid, objectif premier

de la victoire, impliquait la traversée des campagnes d’Andalousie et

d’Estrémadure, mais l’objectif des rebelles n’a jamais été de supprimer

d’abord les noyaux prolétariens de l’Est et du Sud pour accumuler des forces

avant le siège de Madrid. Seule l’attaque de Badajoz, qui n’est pas sur la

route de Madrid et où se concentraient les prolétaires de la région et ceux

qui avaient fui devant l’attaque des troupes d’Afrique, pouvait avoir ce

sens compte tenu de la terrible répression subie dans cette ville

d’Estrémadure.

- C’est la

nécessité de nettoyer le terrain conquis par les troupes venues du Maroc qui

a transformé le caractère social du coup d’État : d’une opération éclair qui

devait se solder par quelques milliers de morts, on est passé à une guerre

de répression systématique.

- Cette même

situation modifia non seulement la prépondérance militaire de certains

capitaines sur d’autres (Franco sur Mola, essentiellement), mais aussi le

programme politique même du soulèvement, qui s’éloigna de la vision initiale

d’un mouvement de maintien de l’ordre pour devenir un programme de

réorganisation du système politique espagnol (voir le document de Mola).

- La prétendue « révolution prolétarienne » qui se serait produite dans la zone républicaine n’en a jamais été une, puisqu’elle n’a même pas évoqué la possibilité de se répercuter dans les zones de plus grand conflit agraire. Les dirigeants du POUM, de la CNT et de la FAI ont abandonné sans hésitation les prolétaires des campagnes en soutenant la politique de l’Etat républicain.

1. Quelques points fondamentaux

des positions marxistes sur la question

agraire

Rappelons ces

points clés de la doctrine qui nous permettent de nous orienter dans le

cours du développement agraire espagnol et qui donneront lieu, à leur tour,

à une explication ultérieure de la signification des agitations agraires qui

l’ont secoué jusqu’aux années de la guerre civile.

Une thèse tout

à fait erronée est que le marxisme, face au problème de la terre, identifie

la grande propriété à un mode de production capitaliste pleinement développé

dans les campagnes et la petite propriété à un mode de production archaïque,

féodal, sous-développé, etc. Au fond, cette thèse est redevable d’une autre,

plus générale, plus vaste et donc erronée dans l’absolu, qui rattache le

marxisme exclusivement à une critique des formes de propriété en vigueur

sous le capitalisme. Selon ce

postulat, la propriété privée des moyens de production est le facteur

déterminant de l’émergence du capitalisme et de son développement, et il est

tout à fait secondaire qu’elle se fasse avec ces moyens de production,

comment elle se passe, et pour qui. Appliquée à la question agraire, cette

façon d’aborder le problème voit dans l’extension de la petite paysannerie,

des agriculteurs et, en général, de la petite propriété agraire, précisément

une multiplication de la propriété privée qui non seulement éloigne la terre

de sa socialisation possible en augmentant le nombre de ses propriétaires,

mais entraîne aussi des inefficacités économiques résultant de la

sous-utilisation des ressources productives existantes.

Il s’agit d’une

vision a-historique de la nature du capitalisme, qui ne s’attarde que sur

les aspects superficiels de son expression sociale et qui est totalement

incapable d’aborder des problèmes tels que la question agraire. La

caractéristique essentielle du capitalisme est l’appropriation privée des

fruits du travail associé, et cela ne provient pas de l’apparition de la

propriété privée, mais de l’évolution technique des moyens de production, du

développement de la division du travail, des progrès scientifiques appliqués

à la structure productive de sociétés où la propriété privée prédominait

déjà et sur lesquelles aucun grand changement n’est intervenu dans l’aspect

de la propriété.

Concrètement,

dans l’agriculture, pour ce qui est de la question de la propriété foncière,

le capitalisme se fonde sur l’existence de la propriété privée de grandes

étendues de terre qui coexistent avec des propriétés petites et moyennes,

mais qui s’en distinguent par le fait qu’elles constituent, dans une large

mesure, la base du pouvoir économique des seigneurs. Les latifundia, les

grands domaines fonciers, etc., sont les formes de propriété foncière non

seulement du mode de production féodal, mais aussi de formes économiques

antérieures comme l’esclavage ou le despotisme asiatique. Dans ces formes,

la propriété de la terre au moins, et généralement aussi d’une grande partie

des moyens de production, est donc pleinement développée. A côté de cela,

même dans les modes de production précapitalistes, existent de petites

propriétés qui jouent un rôle relativement mineur dans la société de

l’époque, et des formes de propriété communale qui, elles, tendent

irrémédiablement à s’éteindre.

La

caractéristique du mode de production féodal, pour ne parler que de celui

qui précède immédiatement le capitalisme en Europe, n’est donc pas la

propriété privée de la terre, comme elle ne l’est pas non plus dans le

capitalisme, mais le fait que la force de travail utilisée entretient une

relation de servitude à l’égard des grands propriétaires terriens.

La révolution

bourgeoise, le passage du mode de production féodal au mode de production

capitaliste, dont c’est un jalon définitif, n’implique donc pas un

changement essentiel dans le fait qu’il existe une propriété privée de la

terre et des moyens de production. Les classes possédantes, avec plus ou

moins de variations dans leur composition organique, traversent ce

changement en adaptant et en modifiant les relations de vassalité qu’elles

entretiennent avec leurs subordonnés sociaux ou, dans le cas extrême de la

France, en disparaissant en grande partie et en voyant leurs biens répartis

entre les paysans qui accèdent au rang de propriétaires terriens.

La petite

propriété agricole peut en effet apparaître comme une caractéristique

possible de la domination capitaliste ; c’est-à-dire qu’elle peut constituer

une étape favorable au développement du capitalisme dans le monde agricole

et, donc, à la maturation des conditions nécessaires à sa transformation

socialiste. C’est pourquoi opposer une forte concentration des propriétés

foncières à la propriété de petites parcelles de terre impliquerait de faire

du monde féodal une étape plus proche du socialisme que le capitalisme. A la

racine de cette erreur il y a l’incompréhension de la nature des forces

sociales qui sont en jeu quand le monde féodal disparaît devant la pression

des rapports productifs capitalistes, fait qui peut ou non culminer dans une

révolution bourgeoise, mais qui aboutit en tout cas à l’arrivée au pouvoir

de la bourgeoisie, que ce soit par la voie révolutionnaire directe ou par la

voie indirecte d’un accommodement avec les anciennes classes dominantes.

Dans ce passage, la vieille propriété nobiliaire-féodale disparait avec les

formes juridiques qui la soutenaient : amortissement des terres, vassalité,

servitude, ordonnances municipales, etc. Cela ne le fait pas tant parce que

le développement des forces productives dans les campagnes l’exige, mais

parce que le développement industriel dans les villes, conséquence de

l’accumulation progressive des changements dans l’organisation du travail,

dans la science et la technologie, rend obsolète l’ensemble des rapports de

propriété existants. Le capitalisme a besoin de travailleurs libres dont il

peut tirer de la valeur ajoutée parce qu’ils sont libres de vendre leur

force de travail. Cela se vérifie essentiellement dans les villes où

l’industrie a dorénavant dépassé la phase féodale de l’artisanat, mais pas

dans les campagnes où les méthodes de culture traditionnelles n’ont pas

changé de manière significative. C’est ce besoin qui le pousse à abolir les

anciens rapports de propriété, ce qui implique de donner la liberté

personnelle aux anciens serfs mais pas nécessairement de liquider les

latifundia et les grands propriétaires. Si la paysannerie entre en scène

dans cette révolution, si elle constitue son corps social dans les campagnes

(cas français ou russe) ou non (cas espagnol), cela détermine la profondeur

et l’ampleur du changement dans le milieu agraire.

Partout

où cela se produit, la lutte des paysans est toujours pour la distribution

de la terre, pour l’abolition de la propriété privée traditionnelle de la

terre et pour le passage à un nouveau type de propriété privée qui implique

le morcellement, la distribution de la terre en petites parcelles, mais

surtout la libre disposition de la terre par la famille paysanne. Et même

cette nouvelle formule s’accompagne presque toujours de la survivance de

l’ancienne propriété, développée en fonction des temps nouveaux sous des

formules telles que le métayage, le fermage, etc. Là où cela ne se produit

pas, là où la paysannerie féodale, pour une raison ou pour une autre, comme

ce fut le cas en Espagne, ne se soulève pas contre ses seigneurs, le passage

au monde bourgeois dans les campagnes se fait sans grands changements dans

la structure de la propriété : le paysan libre travaillera pour le seigneur

en échange d’une rente (en nature ou en argent), sans aucun changement dans

la distribution des terres et en adoptant seulement le contrat légal à la

place de la dépendance personnelle coutumière comme lien entre les seigneurs

et les paysans.

La grande

propriété foncière, quand elle se maintient en conséquence de l’absence de

révolution agraire, bien qu’elle soit une propriété bourgeoise de droit et

de fait, ne constitue aucun avantage comparatif d’un point de vue communiste

sur la voie du dépassement du régime capitaliste à la campagne et à la

ville, dans la mesure où elle n’implique pas automatiquement l’émergence

d’un prolétariat agricole pleinement formé, mais tend à maintenir des formes

intermédiaires d’exploitation qui ne font que repousser la nécessité de

cette révolution.

Mais, peut-on

argumenter, les bases matérielles de la lutte de classe du prolétariat et de

son développement dans un sens communiste (prise du pouvoir, exercice de la

dictature, intervention despotique dans l’économie, transformation

socialiste du mode de production) apparaissent avec la concentration

industrielle, avec la formation d’armées de travailleurs libres partageant

des conditions de vie similaires, organisées par cette concentration, dont

le principe est l’expropriation de la petite propriété. En quoi l’apparition

d’une petite propriété agricole est-elle un avantage par rapport au maintien

de grands domaines fonciers ? La grande propriété industrielle se

caractérise par le développement de la division sociale du travail rendue

possible par les améliorations techniques de la production. Avec cette

division sociale du travail, celui-ci prend une caractéristique sociale et

non plus individuelle ; tous les travailleurs acquièrent la qualité commune

d’être des producteurs, à l’inverse de toutes les caractéristiques

individuelles engendrées par le travail de l’artisan. La grande entreprise

suppose une grande concentration de moyens de production techniquement

supérieurs à ceux utilisés par le petit propriétaire et la conversion de

tout travail individuel en travail social homogène.

Il saute aux

yeux que dans le domaine agricole, il n’y a rien de tel avec la grande

concentration de la propriété foncière. Pratiquement, du point de vue de sa

productivité, de l’utilisation de ressources techniques, etc., la grande

propriété terrienne est comparable à une petite entreprise : le travail

d’ensemble de la main-d’œuvre employée se présente comme une somme de

travaux individuels qui ne produit pas d’avantages d’échelle, qui n’augmente

pas exponentiellement les performances et qui, par conséquent, maintient des

particularismes, des formes individuelles, etc. Alors qu’un million d’unités

monétaires investies dans une grande entreprise industrielle ne correspond

pas à mille entreprises industrielles dans lesquelles seraient investis le

millième dans chacune, mais constituent une entreprise exponentiellement

plus grande que ces mille, mille hectares de propriété, répartis selon un

modèle de métayage le plus homogène possible, font un millier de petites

entreprises. C’est le type d’exploitation économique du travail associé et

non le type de propriété qui définit le capitalisme et, par conséquent, qui

crée les bases de son dépassement socialiste. Et le type d’exploitation du

travail caractéristique du capitalisme n’apparaît dans l’agriculture que

dans une proportion bien moindre que dans l’industrie. Le fait qu’au début

du mode de production capitaliste le système de production agraire

correspondait, soit à un système de grande concentration de propriété

subdivisée en parcelles exploitées selon des régimes de semi-dépendance,

soit à un système de petites propriétés directement comparables aux petites

entreprises industrielles, indique seulement que le capitalisme est

incapable de générer dans les campagnes le progrès économique qu’il génère

dans les villes.

La différence

essentielle entre la grande et la petite propriété ne réside pas dans la

capacité productive de l’une par rapport à l’autre, mais plutôt dans le fait

que, sous le système de la propriété terrienne, la révolution agraire est

inachevée et l’apparition de rapports sociaux bourgeois sur le terrain ne se

produit qu’après un très long processus au cours duquel la revendication

première des masses exploitées continue d’être la propriété individuelle de

la terre et avec cela l’apparition d’une classe prolétarienne pure

assimilable à la classe prolétarienne industrielle tarde à se produire. Au

contraire, là où la révolution bourgeoise a été soutenue par une révolution

agraire, la masse des paysans petits bourgeois devenus propriétaires de la

terre peut plus rapidement déclencher les phénomènes d’intensification de la

production, de concentration agraire, etc., accélérant l’émergence du

prolétariat agricole et la création des bases de la lutte des classes dans

les campagnes.

2. Espagne :

disparition de la propriété féodale, amortissements et réforme agraire

La grande importance de la question agraire dans les événements tragiques

des années 1930 en Espagne réside dans le développement particulier du mode

de production capitaliste depuis le XIXe siècle.

Tout d’abord, il faut préciser qu’il n’y a jamais

eu en Espagne un mode de production typiquement féodal : le vassalisme et la

servitude n’existaient que dans certaines régions de la péninsule, car les

conditions exceptionnelles de la guerre continue contre les Arabes ont

favorisé l’émergence d’une classe de paysans libres, fondée sur la propriété

individuelle de la terre et l’exploitation des biens communs (pâturages,

forêts, etc.) sur une grande partie du territoire frontalier de cette

guerre. Pourtant, la carte de l’Espagne se caractérise par une grande

diversité de types de propriété, allant de l’accaparement, de l’emphytéose

et de la petite exploitation à la grande propriété foncière. Si l’on ajoute

à cela des conditions physiques et climatiques très disparates entre les

différentes parties du territoire, ce qui implique de grandes différences en

termes de productivité, il en résulte d’immenses contrastes entre régions,

dont certaines peuvent être assimilées aux petites propriétés apparues en

France après la Révolution de 1789 et présentant d’autres particularités

importantes difficilement assimilables à d’autres pays européens.

Sans entrer dans la genèse médiévale des

propriétés agricoles, nous nous concentrons sur le moment clé du

développement agricole du pays : le bouleversement social qu’impliqua le

rejet de l’invasion française. C’est à ce moment que se rompt l’équilibre

social traditionnel qui avait été maintenu entre la noblesse qui se plaçait

sous la protection de la monarchie absolue et les forces bourgeoises

progressistes qui avaient établi leur fief dans les communes espagnoles. La

défection des premières devant l’envahisseur et la poussée populaire qui

oblige les secondes à diriger une révolte non seulement contre les armées

napoléoniennes, mais aussi contre l’Ancien Régime, se heurtèrent aux Cortes

de Cadix en 1812. Là, les représentants d’une bourgeoisie urbaine peu

nombreuse sous la pression d’une ville assiégée et en pleine effervescence,

mais ayant besoin de l’appui de la petite noblesse qui luttait aussi contre

l’envahisseur, votèrent ce qui sera la législation de référence en matière

agraire pendant plus d’un siècle. En résumé, les Cortes de Cadix déterminent

l’abolition des seigneuries juridictionnelles et le maintien des seigneuries

territoriales. Cela signifiait que les paysans et les terres devenaient

libres, c’est-à-dire les premiers non soumis à la dépendance personnelle (ce

qui s’exprimait généralement en termes économiques) et les deuxièmes

amortissables, aliénables, transférables sans tenir compte des droits de

majorité, de primogéniture, etc. Mais cela signifiait aussi que la propriété

foncière était remise aux seigneurs qui en avaient été les chefs

juridictionnels. La formule était la suivante : à partir de la liberté

individuelle et de l’instauration d’une propriété de type bourgeois comme

celle que nous venons d’expliquer, celle-ci incomberait à qui aurait des

droits historiques sur elle. Inutile de dire que ni les communes ni les

paysans ne pouvaient faire valoir de tels droits face aux anciens seigneurs,

seuls ces derniers demeurant donc propriétaires là où il y avait des doutes.

La propriété privée de la terre demeura donc inchangée, à la différence que

les paysans devinrent formellement des travailleurs libres (nous disons

formellement parce que, comme nous l’avons dit plus haut, il n’y eut en fait

pas de servitude généralisée des paysans au seigneur, sauf dans très peu de

régions du pays, la dépendance étant consacrée sous forme de paiements en

nature, d’impôts, etc.) Nous pouvons résumer ainsi la carte de la propriété

agricole en Espagne en tenant compte des relations sociales qui existaient

avant l’indépendance :

- Zone andalouse, où les grandes étendues

territoriales étaient la norme, pratiquement expropriation totale des

paysans. Apparaît la propriété foncière capitaliste consacrée à la culture

du blé et de l’orge.

- Zone de la

Manche et sud de la Castille jusqu’au Tage, où, exactement comme en

Andalousie, persistent les grandes étendues territoriales dédiées au blé et

à l’orge.

- Zone

castillane jusqu’au Douro, les grandes étendues appartenant à la noblesse et

l’église cohabitent avec les petites propriétés agricoles.

- Zone

navarraise, prédominance des petites exploitations caractérisées par leur

grande fertilité.

- Galice, de

grandes propriétés avec un système de baux qui accorde pratiquement la

propriété foncière aux paysans qui se consacrent au maïs, à la pomme de

terre et à d’autres cultures plus rentables que les céréales.

- Aragon et

Catalogne, prédominance de petites propriétés combinées avec quelques-unes

plus étendues mais loin des grands latifundia du sud.

- Zone côtière

du nord (Asturies, Pays basque, Cantabrie), petites propriétés plus centrées

sur l’élevage.

- Levant,

mélange de petites et grandes propriétés dédiées à la culture d’arbres

fruitiers.

Ainsi, les lois de Cadix, qui survécurent aux restaurations absolutistes

successives, déterminèrent deux traits essentiels de la campagne. Tout

d’abord, la création d’un substrat paysan qui ne pouvait subsister avec ses

petites propriétés une fois que les grandes qu’il travaillait habituellement

étaient devenues la propriété des seigneurs. Deuxièmement, le caractère

aliénable de la terre, qui permettra sa lente concentration entre quelques

mains et l’ascension d’une classe de petits propriétaires au statut de

grands propriétaires terriens comparables aux nobles qui détenaient

traditionnellement la propriété.

L’importance de ces deux facteurs sera mise en

évidence lors de l’événement suivant, caractéristique de l’évolution du

problème de la terre en Espagne : les « désamortissements ». En se

concentrant sur les deux les plus caractéristiques, celui de Mendizábal en

1830 et celui de Madoz en 1855, le processus peut se résumer comme suit : la

faillite du Trésor public, qui se détachait de la Couronne et devenait une

partie essentielle de l’État bourgeois naissant, empêchait l’État lui-même

d’entreprendre les travaux publics (chemins de fer, routes, etc.)

nécessaires au développement capitaliste. Il est donc procédé à la vente des

terres dites amorties, c’est-à-dire celles qui appartenaient aux communes

sous forme de terres communales et celles qui appartenaient aux ordres

religieux. En conséquence, la source de revenus de nombreux petits paysans

(les terres communes) disparut et un processus de concentration agraire

démarra en Andalousie, la Manche, le sud de la Castille et l’Estrémadure,

qui a abouti à la carte agraire définitive qui sera perceptible jusqu’aux

années 1950. La carte 4

permet d’observer le résultat en termes de

concentration de la propriété agricole

Dans l’ensemble, ce processus de concentration de la propriété n’a pas

abouti à la création d’entreprises modernes en termes capitalistes : le

faible rendement des terres sur lesquelles la concentration avait lieu a

entraîné la faiblesse des investissements en capital ; les méthodes de

culture (trois feuilles) ou de non-culture de vastes étendues de terre

(dédiées à la chasse ou au pâturage), les moyens de production limités (la

charrue à traction humaine était encore courante en raison du manque

d’animaux) caractérisaient des exploitations très arriérées.

Mais à la place, un phénomène très caractéristique

se produisit, surtout en Andalousie : l’émergence d’une grande couche

sociale de paysans qui non seulement ne possédaient pas un seul hectare de

terre en propriété, mais ne travaillaient pas non plus celui de leur

seigneur en termes de baux. Il s’agit des fameux journaliers, qui

constituèrent la majorité de la main-d’œuvre des régions andalouse et de la

Manche donnant naissance à un prolétariat purement agraire qui jouera dès

lors un rôle déterminant dans les troubles ruraux. Dans d’autres régions

d’Espagne, comme l’Estrémadure ou l’intérieur du Levant, il y eut des cas

semblables, comme celui des Junteros,

travailleurs qui possédaient les jougs pour unir les bœufs mais pas un seul

pouce de terre et aucun animal, s’assimilant pratiquement aux prolétaires

journaliers. Cette grande masse sociale prolétarienne sera la clé d’une

constante ébullition dans la campagne, mais aussi la clé de la création d’un

prolétariat urbain dans la région de Catalogne qui conservera très vivantes

les traditions de lutte qu’il avait connues dans le sud du pays.

On ne peut passer sous silence un autre phénomène, à savoir la persistance

d’un petit paysan aisé qui a survécu avec une petite parcelle en propriété

et grâce à l’exploitation des terres communales. Surtout dans la région de

Navarre, cette paysannerie se retrouva à la fois dans les rangs de la

réaction absolutiste pendant les guerres civiles carlistes et dans les

armées de Mola pendant la guerre civile.

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la structure

agraire espagnole s’était consolidée telle qu’elle durera jusqu’au Plan de

Stabilisation de 1959, avec la transformation des vieilles classes

seigneuriales en nouvelles classes de propriétaires terriens semi-bourgeois

(la fameuse oligarchie agraire)

qui seront la principale force sociale du pays jusqu’aux années 30. Là où la

campagne était plus productive, cette voie « junker » de l’évolution agraire

présentait moins de faiblesses dans la mesure où elle atténuait les tensions

sociales et permettait la survie de petites exploitations agricoles qui

atténuaient la misère de la paysannerie. Là où la monoculture céréalière et

oléicole était prédominante, les limites de la rentabilité ont été

rapidement atteintes malgré les mesures protectionnistes et les crises

agricoles successives furent particulièrement dures. L’absentéisme foncier,

le manque d’investissements en capital, la sous-utilisation des terres,

etc., engendrèrent des tensions sociales qui n’ont pu être apaisées que

lorsque les armées putschistes de 1936 ont occupé ces régions. Un corps

mi-policier et mi-militaire comme la Garde civile, créée spécialement pour

réprimer les classes populaires paysannes, donne une idée de l’importante

tension qui existait autant que des émeutes successives qui ont éclaté

jusqu’au début des années de la République.

Le troisième point à traiter dans ce paragraphe,

la Réforme agraire de la IIe République, a déjà été commenté dans les pages

de Bilan

dans les années 1930. Comme on le sait, il s’agissait d’un programme

d’expropriation des terres de certains grands propriétaires moyennant une

indemnisation pour les répartir entre les journaliers sans terre ou entre

les paysans qui n’en possédaient que de petites parcelles. L’objectif

n’était pas tant d’accroître la rentabilité de la production agricole que de

contenir une tension sociale croissante. L’objectif de la réforme agraire

peut être défini comme une tentative de liquider la lutte sociale qui

menaçait d’éclater définitivement dans une grande partie de l’Espagne en

créant une couche de paysans aisés, perméables aux intérêts petits bourgeois

d’autres couches sociales, et à partir de laquelle un plan d’investissement

public pourrait être mis en œuvre pour accroître la productivité de

l’agriculture espagnole.

Comme c’était inévitable, la réforme se heurta au

fait que c’était la classe bourgeoise espagnole elle-même qui possédait la

plus grande partie des terres et que l’image du seigneur féodal absentéiste

de ces terres et étranger à la classe bourgeoise relevait du mythe plus que

de la réalité. Le programme d’expropriation petit-bourgeois se heurta aux

exigences de la grande bourgeoisie qui réclamait que ces expropriations se

fassent sans toucher à leurs terres. Ainsi, la réforme elle-même fut conçue

comme un plan tel qu’il aurait fallu au moins 150 ans avant qu’une partie

substantielle des journaliers accède à la propriété foncière. Le grand

projet républicain, qui se voulait une partie substantielle de la

république des travailleurs de toutes les classes

définie par la Constitution de 1931, fut mort-né et il ne réussit qu’à

anéantir les espoirs des prolétaires sans terre dans la République.

Une période d’agitation sociale en milieu rural, beaucoup plus dure que les

précédentes, a alors éclaté.

3. L’agitation sociale à la campagne au cours des années 1931-1936

Pour

caractériser l’agitation sociale dans la campagne pendant cette période, il

est important de préciser un fait fondamental : le développement de la

production agricole, marqué comme nous l’avons souligné par la fin de

l’attachement des paysans à la terre et par les confiscations du XIXe

siècle, a donné lieu, à la fin de ce même siècle, à la formation de

relations sociales purement capitalistes dans une grande partie des

campagnes espagnoles. Les grandes propriétés du sud de l’Espagne étaient

exploitées pour la plupart par des prolétaires purs, c’est-à-dire par des

travailleurs ruraux qui ne possédaient pas de terres propres et qui vivaient

sur la base de contrats avec les propriétaires terriens ; Les petites

propriétés du centre-nord de la péninsule se comportaient dans des termes

similaires, employant une moindre quantité de main-d’œuvre mais le faisant

également dans un rapport salarial ; enfin, des propriétés de taille moyenne

apparaissent dans tout le pays, pouvant coexister avec de grandes

concentrations de terres travaillées en métayage (foros, rabassa morta,

etc.)

En ce sens, il

est important d’expliquer un point que nous avons évoqué dans la première

section de ce résumé : la faible productivité agricole n’est pas une

caractéristique exclusive des modes de production précapitalistes ; c’est

aussi la réalité des exploitations agricoles bourgeoises qui, même si elles

sont à des années lumières des entreprises industrielles en termes de

performances économiques, sont déjà plongées dans des relations sociales

typiquement capitalistes. Si, en Espagne, la structure de la propriété n’a

pas fondamentalement changé au cours de la période étudiée au-delà de

l’émergence d’une classe de nouveaux petits et moyens agriculteurs, on ne

peut pas déduire de la continuité dans le domaine de la propriété juridique,

une continuité dans le type de production. Le cas le plus singulier est

celui de la moitié sud du pays. Dans cette zone, celle qui comptait la plus

grande concentration de propriétaires fonciers (voir carte 4),

on assiste tout au long du XIXe siècle à un mouvement de junkerisation

du développement agricole, c’est-à-dire de maintien de la propriété entre

les mains de l’ancienne noblesse, convertie en une oligarchie foncière et

infiltrée par une grande partie de la nouvelle grande bourgeoisie rurale,

qui, peu à peu, prit en charge la transformation capitaliste des

exploitations agricoles. Le régime de la Restauration (comme on appelle le

retour des Bourbons sur le trône après la période révolutionnaire de

1868-1874 et l’instauration du bipartisme) reposait sur le pacte entre

l’oligarchie foncière et les classes industrielles des principales villes.

Dans une sorte de symbiose économique, les intérêts de la production

céréalière à grande échelle se conjuguaient parfaitement avec ceux de

l’industrie textile catalane naissante, donnant naissance aux pactes

tarifaires de la fin du XIXe siècle, tandis que ceux de la production

d’olives s’alliaient à ceux qui représentaient le capital industriel basque.

Les grandes extensions agricoles de la moitié sud du pays firent également

valoir leurs intérêts purement bourgeois dans la formation d’un État qui

représentait leurs besoins.

Mais

du côté des paysans, ce processus a été sanglant : à la perte

initiale des terres qu’ils cultivaient pour le seigneur et sur lesquelles

ils avaient certains droits de permanence, s’ajoutait la perte des terres

communales qui leur permettaient de subsister. Cette double pression,

caractéristique de l’évolution de la campagne espagnole par la voie

Junker, déboucha sur des émeutes agraires qui éclataient périodiquement,

créant la base sociale du républicanisme d’abord et du syndicalisme agraire

ensuite. Les soulèvements de Malaga dans les années 1840, de Jerez dans les

années 1880, véritables insurrections paysannes, répondaient à la transition

de la paysannerie vers sa conversion en un prolétariat complètement privé de

tout moyen de vie autre que la vente de sa force de travail, phénomène

saisonnier et soumis aux fluctuations économiques qui ont déterminé les

crises agraires de la fin du XIXe siècle. C’est précisément après ces

grandes agitations que les courants anarchistes commencèrent à s’organiser

et à imprégner les campagnes de la moitié sud du pays, diffusant un

programme collectiviste et immédiatiste tant sur le plan politique

qu’économique (et même « militaire »), qui gagna une bonne partie des

nouveaux prolétaires. Nous ne nous attarderons pas à réfuter l’idée d’un

prétendu millénarisme congénital à la paysannerie ou d’un ADN libertaire

parmi les habitants du sud de la péninsule ; mais nous ne pouvons manquer de

souligner que le prolétariat rural écrivit les pages les plus dures de

l’affrontement contre la bourgeoisie à une époque où le prolétariat urbain

n’était encore qu’une petite force.

De tout ce que

nous venons de dire, il faut retenir que les agitations agraires dans la

moitié sud de l’Espagne, où elles furent les plus nombreuses, avaient un

caractère purement prolétarien, tant par leur organisation (sous forme

syndicale) que par leur contenu (qui rejeta, dès le début du XXe siècle, la

répartition individuelle des terres comme solution). Il est vrai qu’il y a

eu d’autres types d’agitations dans des régions comme la Catalogne, où le

régime du métayage établi selon le principe de la rabassa morta (les

paysans possédaient la terre et les vignes jusqu’à leur mort, date à

laquelle le contrat de fermage était renouvelé) créa une classe de fermiers

pauvres mais non prolétaires, qui avaient un caractère typiquement paysan,

c’est-à-dire qui avançaient la revendication du partage des terres des

grands propriétaires entre les familles paysannes. Et il est vrai que le

conflit que cette classe, assimilable à la petite bourgeoisie, entretenait

avec le pouvoir central fut une source d’instabilité continuelle tout au

long de la période républicaine. Mais le véritable poids social, durant

cette période, reposait sur les prolétaires d’Andalousie, d’Estrémadure et

de Castille-la-Manche ; le rôle qu’ils jouèrent au cours des années 1930 fut

décisif tant dans le déclenchement de la guerre civile que dans son

développement.

En

fait, comme nous l’avons expliqué dans la section précédente, la mesure la

plus urgente à instaurer dès le gouvernement républicain provisoire

(1931-1932) dirigé par les partis conservateurs, fut la réforme agraire qui

devait affaiblir la force des latifundia du sud en donnant lieu à une

répartition des terres entre les journaliers. La réponse de ces journaliers

à la chute de la monarchie ne se fit pas attendre. Dans un contexte où la

crise économique, qui en Espagne fut dans une large mesure une crise

agricole, fit des ravages, condamnant pratiquement la moitié de la main

d’œuvre agricole au chômage forcé, l’occupation des terres pour leur culture

collective commença quelques jours à peine après l’instauration de la

république. Surtout dans la région de l’Andalousie occidentale, les

journaliers prirent l’initiative d’abattre les clôtures des terres non

cultivées appartenant à la bourgeoisie agraire pour les mettre en

exploitation. Ce fut d’ailleurs la raison de la tentative de coup d’État de

Sanjurjo en 1932, qui eut lieu précisément à Séville, où la Guardia Civil

apparaissait comme la seule garantie possible des grands propriétaires qui

voyaient leurs intérêts en danger. Et c’est dans ce contexte que

s’expliquent des événements comme celui de Casas Viejas, une agglomération

de la région de Cadix, où après une grève générale manquée, les journaliers

se barricadèrent dans leurs quartiers et furent massacrés par la Guardia

Civil sur ordre du très républicain Azaña, champion des partis de gauche.

La virulence de

la mobilisation prolétarienne dans la moitié sud de l’Espagne ne signifie

pas qu’elle était absente dans d’autres régions. En fait l’ensemble du

prolétariat agricole se lança dans des luttes partielles pour des

revendications salariales en affrontant non seulement les grands

propriétaires terriens, mais aussi ceux qui possédaient de petites parcelles

de terre et qui employaient une main-d’œuvre salariée saisonnière. Comme

fait révélateur de cette extension de l’agitation, on peut signaler la mise

en place de syndicats ouvriers traditionnels dans des régions où ils

n’avaient jamais eu d’implantation auparavant, comme en Aragon, où la classe

des salariés était minoritaire par rapport aux petits propriétaires. Mais

c’est dans les régions andalouses, d’Estrémadure et de La Manche que la

lutte prolétarienne atteignit sa plus grande intensité.

De manière

générale, on peut caractériser cette lutte de la façon suivante :

1.

Comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’une lutte typiquement paysanne :

en raison de son contenu et de ses formes d’organisation, les prolétaires

ruraux se présentaient comme une classe qui combattait indépendamment des

autres, entraînant derrière eux y compris une bonne partie des petits

propriétaires qui n’avaient pas recours au travail de journaliers.

2.

Outre la réforme agraire, les gouvernements républicains essayèrent de

mettre en œuvre un vaste système d’instruments de conciliation sociale

capables d’amortir la lutte des classes dans les campagnes. C’est ainsi que

furent mis en place des « jurys mixtes », organismes de médiation entre les

employeurs, les syndicats et l’État, qui cherchaient à résoudre les conflits

du travail sans recourir à la grève. Un système de subventions fut également

institué pour fournir du travail aux chômeurs, etc. En général, la pression

du prolétariat rural faisait que ces mécanismes de conciliation entre

classes jouaient toujours en faveur de leurs intérêts immédiats,

généralisant la hausse des salaires, etc. C’est contre ce système, qui

favorisait les prolétaires dans la mesure où ils disposaient d’une force

réelle acquise par la lutte, mais qui cherchait à saper cette force en la

contrôlant par des mécanismes démocratiques, que la bourgeoisie rurale se

dressa, ne voyant, comme toujours, que ses pertes immédiates. La répression

sanglante qui suivit le coup d’État fut dirigée à la fois contre les forces

syndicales et politiques et contre les représentants des institutions

démocratiques que la République avait implantées dans le monde rural

(enseignants, fonctionnaires, etc.)

3.

L’anarchisme était la force politique dominante parmi les journaliers depuis

la fin du XIXe siècle et, par conséquent, les anarchistes furent à la tête à

la fois des affrontements salariaux avec les propriétaires terriens et des

mobilisations semi-insurrectionnelles. Les conséquences de cette orientation

furent néfastes pour les prolétaires. Même si les affrontements avec la

bourgeoisie agraire et ses forces répressives furent très durs lors des

grèves, ils n’ont jamais eu, même dans les moments de plus grande

mobilisation, un objectif clair, les dirigeants anarchistes se contentant

d’indiquer une vague « collectivisation » immédiate des terres (à

l’intérieur des communes) comme objectif final et donc gaspillant

l’incroyable force ouvrière qui se manifestait au cours de ces années.

Malgré l’existence d’un syndicat, la CNT, qui regroupait les prolétaires des

campagnes et des villes, les deux

secteurs restaient pratiquement déconnectés l’un de l’autre ; on peut

constater combien les phases d’apogée de la lutte dans les campagnes

correspondaient à des moments de dépression de la lutte dans les villes et

vice versa, sans qu’aucune offensive commune n’ait jamais lieu.

4.

Le courant

socialiste, organisé en syndicat au sein de l’UGT, avait moins de force

parmi les prolétaires ruraux. Sa politique de collaboration avec la

dictature de Primo de Rivera la désavoua aux yeux d’une grande partie de ces

prolétaires, mais la politique de subventions accordées par le gouvernement

socialiste-républicain renforça peu à peu ses positions dans la mesure où il

devint gestionnaire de ces subventions. La direction du PSOE-UGT maintint

comme position fondamentale le respect absolu de la légalité républicaine,

cherchant précisément à renforcer les mécanismes de médiation que celle-ci

mettait en place et soumettant la lutte immédiate des prolétaires à la

défense du programme agraire des différents gouvernements. Ce n’est qu’après

l’arrivée au pouvoir de Lerroux en 1934 et l’inclusion comme ministres des

membres du CEDA ( parti qui représentait les grands propriétaires terriens)

que la pression de la classe ouvrière força l’UGT à adopter une position de

confrontation avec le gouvernement, même si les implications sur le terrain

pratique furent impuissantes, comme ce fut le cas pour les anarchistes, lors

de l’imposant mouvement de grève de juin 1934.

5.

La très forte vague de grèves et d’occupations de terres (surtout alors en

Estrémadure) qui suivit la victoire du Front Populaire en février 1936 créa

un climat pré-insurrectionnel en Espagne. La légalité républicaine était

complètement dépassée et ne pouvait sanctionner qu’après coup les

occupations de terres des grands propriétaires. Seul le coup d’État

militaire fut capable d’arrêter l’extension du conflit. Comme on le sait, la

réponse ouvrière dans les villes au soulèvement des généraux entraîna la

défaite de la plupart d’entre eux et cela dans les endroits clés (Barcelone,

Valence, Madrid, etc.) Le poids des prolétaires organisés dans la CNT et

dirigés concrètement par la FAI fut décisif. Mais qu’en fut-il à la

campagne ? Les régions où les mobilisations des journaliers avaient été les

plus intenses (Estrémadure et Andalousie occidentale surtout) restèrent aux

mains de ces mêmes journaliers, tandis que les forces bourgeoises se

renforcèrent dans des villes comme Séville grâce à l’extraordinaire

concentration de la Guardia Civil et des militaires qui étaient sur place

précisément pour combattre les prolétaires.

Le prolétariat

rural donne alors l’impression d’être une armée démobilisée : il contrôle le

territoire, mais ne reçoit ni l’encadrement militaire ni la direction

nécessaires pour achever d’écraser l’ennemi.

À

Barcelone, pendant ce temps, les dirigeants de la FAI acceptent de respecter

le gouvernement régional républicain de la Generalitat, affirmant ne pas

disposer de suffisamment de forces pour le combattre. A Madrid, ils

rejoignent directement le PSOE et les Républicains dans un front unique. Les

socialistes, les anarchistes et bien sûr les staliniens laissent au

gouvernement l’initiative de mobiliser la classe prolétarienne des

campagnes, seul garde-fou contre l’avancée des troupes franquistes venant

d’Afrique. Plus craintive des prolétaires que des militaires, la République

démobilise les prolétaires maîtres des villes de la région, les appelle à ne

pas résister, leur refuse les armes... En novembre 1936, quatre mois après

le début de la guerre, Madrid est assiégée depuis le sud, les troupes de

Franco ayant parcouru huit cents kilomètres sans aucune résistance, tandis

que les organisations syndicales des prolétaires ruraux ont été détruites et

que la répression est menée de manière particulièrement sadique contre les

journaliers.

6. L’oubli du prolétariat des campagnes et des zones insurgées a été une des clés de la défaite. La division entre les camps « national » et « républicain » brisa la solidarité de classe, laissant le prolétariat espagnol à la merci de la réaction des deux côtés.

Parti Communiste International

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org