Les déboires de l’impérialisme français en Afrique

(«le prolétaire»; N° 555; Nov. - Déc. 2024 / Janv. 2025 )

L’impérialisme français a derrière lui une longue et sanglante histoire de guerres coloniales : depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, de l’Indochine à l’Algérie en passant par le Cameroun, elles ont fait des centaines de milliers de victimes.

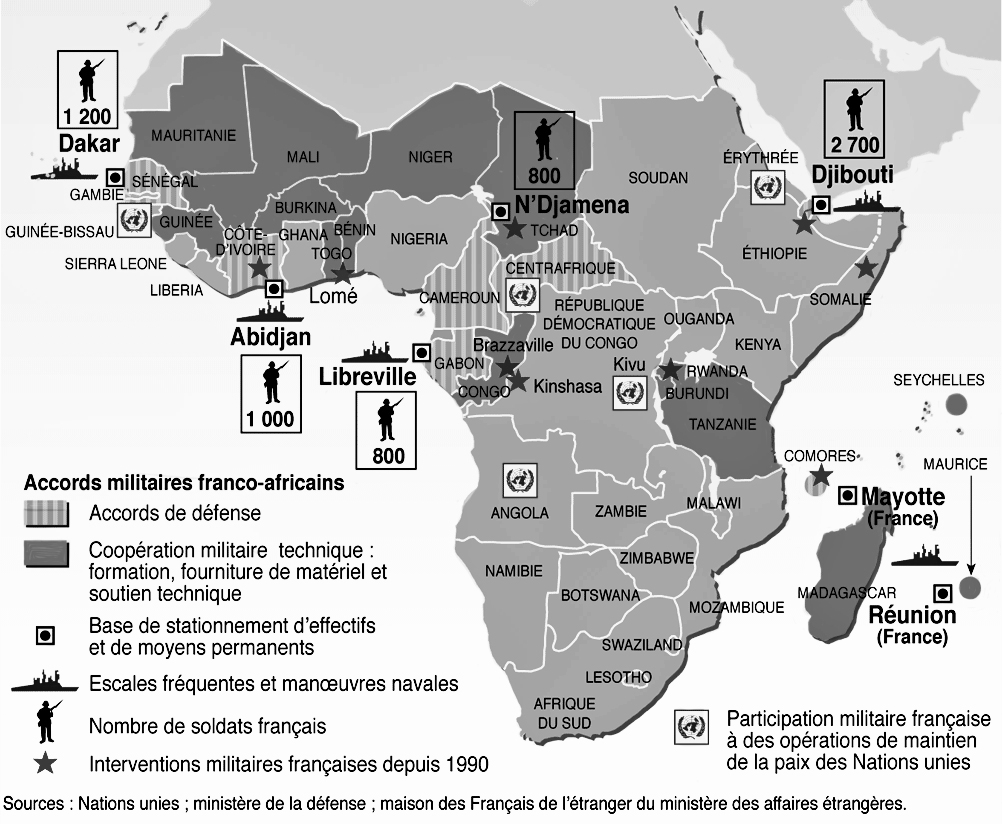

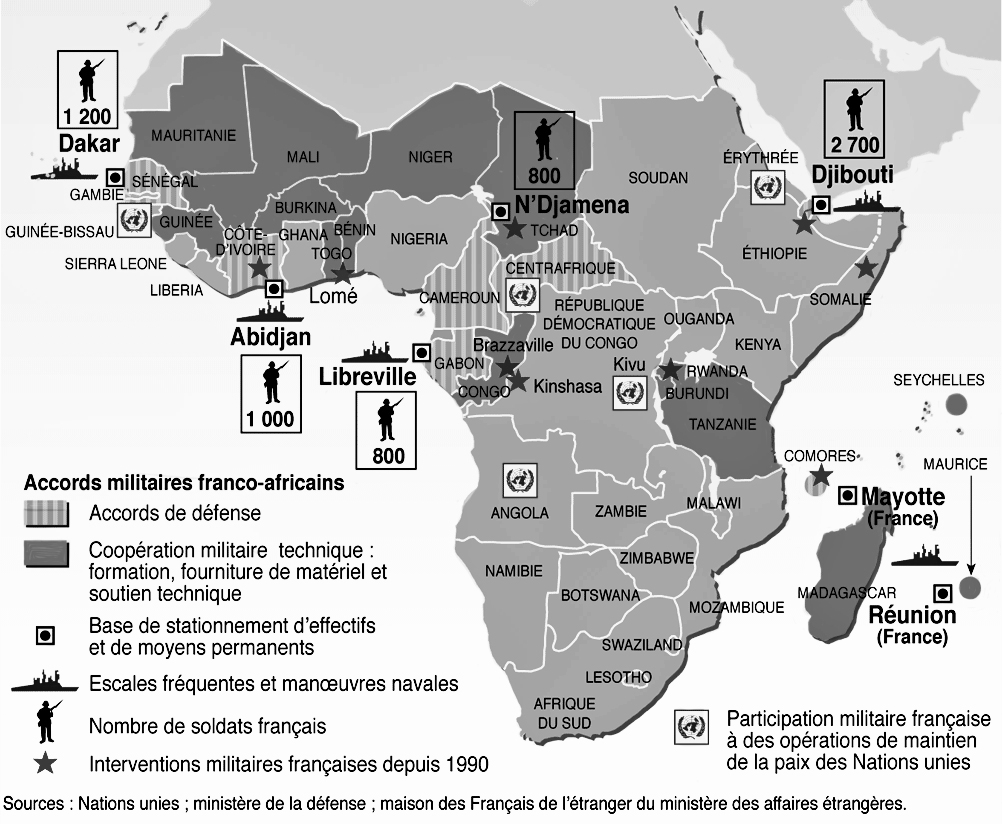

Après les indépendances les guerres coloniales françaises n’ont plus eues les mêmes ampleurs ; si les « interventions militaires » ont été « limitées », dans le cas du Rwanda elles ont cependant eues pour conséquence de permettre un véritable génocide par rapport auquel même les actuels massacres israéliens pâlissent. Paris avait pris la précaution de faire signer par les dirigeants des nouveaux Etats des accords militaires de défense (la plupart du temps secrets) pour assurer la « sécurité »... de la domination française : il fallait faire en sorte que la décolonisation ne porte pas atteinte aux intérêts économiques français en utilisant tous les moyens possibles pour ficeler les anciennes colonies. Parmi ces moyens, la force militaire avait une importance particulière, dans le but de parer tant aux menaces de révoltes des populations dans ces années effervescentes contre les dirigeants adoubés par Paris que contre toute velléité de ces dirigeants eux-mêmes de s’émanciper de la tutelle française.

Nous n’allons pas refaire l’historique de ces interventions, parfois limitées à des opérations ponctuelles (comme le renversement de Bokassa en Centrafrique en septembre 1979) parfois prenant la forme de véritables petites guerres impliquant des milliers de soldats comme au Tchad à diverses reprises ou comme plus récemment au Mali en 2013. Elles avaient jusqu’ici permis le maintien de « l’influence française » sur ses anciennes colonies. Mais les choses changent depuis quelques années et la domination française sur son « pré carré » (selon l’expression imagée de l’ancien président socialiste Mitterrand qui fut toujours un ardent défenseur du colonialisme français) est de plus en plus battue en brèche. Rappelons brièvement les dernières interventions.

De la république centrafricaine...

La colonisation de ce pays (baptisé alors « Oubangui-Chari ») fut probablement l’une des plus meurtrières de toutes celles du colonialisme français en Afrique noire. L’indépendance de la « Centrafrique » ne fit pas disparaître la domination française , comme le démontre l’opération militaire dite « Sangaris », la septième depuis l’indépendance. Elle fut décidée par le gouvernement Hollande fin 2013 et approuvée par tous les partis, sous le prétexte de prévenir un génocide. Le parti de Mélenchon expliqua crûment ce qu’il en était vraiment : l’intervention est « légitime, le gouvernement n’interviendrait pas si nos intérêts nationaux n’étaient pas en jeu » ! (1). Elle s’inscrivait officiellement dans le cadre d’une opération de l’Union Africaine avec l’aval de l’ONU, mais c’était l’impérialisme français qui en était à l’initiative et qui fournit les troupes combattantes (jusqu’à 2500 soldats). Si quelques pays européens apportèrent une aide logistique et quelques dizaines de soldats, Paris ne réussit pas à entraîner dans l’aventure ses partenaires, bien conscients qu’il s’agissait de défendre les intérêts français. Cette intervention prévue pour être brève (quelques mois), visait à stabiliser le pouvoir à Bangui en arrêtant la guerre civile entre les milices « Seleka » et « anti-Seleka ». Dans les faits les troupes françaises n’empêchèrent pas les massacres, mais permirent de remplacer début 2014 le président Djotodia (fondateur des Seleka) par une femme d’affaires politicienne liée aux intérêts français : elle s’empressa de demander que les troupes françaises restent jusqu’en 2015 (2), date de l’élection présidentielle.

En 2016 celles-ci quittaient enfin le pays (avec des dizaines d’accusations de viols de fillettes) (3) en laissant la place au contingent africain de « casques bleus » de plus de 15000 soldats. En dépit de leur présence et d’accords de paix signés avec les diverses organisations rebelles, les affrontements plus ou moins violents continuèrent. A partir de 2020 les mercenaires russes du groupe Wagner (maintenant appelé Africa Corps) présents depuis quelque temps en Centrafrique (comme d’ailleurs les mercenaires français du groupe Gallice), furent de plus en plus engagés dans des combats aux côtés des casques bleus rwandais en même temps que croissait l’influence russe au détriment des Français.

En 2021 Paris suspendit finalement son aide budgétaire et mit fin à la coopération militaire avec la Centrafrique ; même si on a asssisté récemment à un certain rapprochement, la Centrafrique est devenue le symbole du recul français en Afrique subsaharienne et l’exemple de la pénétration russe dans la région. Ce n’était qu’un début...

…au Sahel...

En janvier 2013 Hollande déclenchait une intervention militaire au Mali pour s’opposer aux groupes armés rebelles qui, partis du Nord, s’avançaient vers la capitale Bamako. La propagande du gouvernement français évoquait la prise imminente de la capitale malienne par des terroristes islamistes : cela suffit pour faire admettre par tous les partis politiques le bien-fondé d’une intervention militaire. Celle-ci, dite « opération Serval », fut un succès sur le plan militaire : face aux 2 ou 3000 soldats français environ (le chiffre exact, comme d’habitude, n’est jamais précisé), bien armés, appuyés par des moyens aériens, soutenus par des centaines de soldats tchadiens aguerris (il y a en aura près de 2000) et à l’armée malienne, les quelques centaines de guérilleros rebelles ne faisaient pas le poids.

En juillet 2014, l’opération Serval laissa la place à l’« opération Barkhane » qui s’étendait pratiquement à tout le Sahel en liaison avec des forces armées des pays du « G5 Sahel », l’alliance militaire créée pour combattre les groupes « djihadistes » à l’initiative de la France entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Les 4 à 5000 soldats français reçurent à partir de 2018 le soutien de quelques dizaines de militaires de pays européens (Suède, Estonie, Grande Bretagne, Danemark, Tchéquie), tandis que les Etats Unis fournissaient 50% du renseignement utilisé par les militaires français (4). Les troupes françaises, dont le nombre dépassa les 5000 avaient leur état-major au Tchad tandis que d’autres bases étaient installées au Burkina Faso et au Niger, en plus du Mali.

L’échec de plus en plus apparent des opérations militaires pour « pacifier » ce pays fut à l’origine de divergences croissantes entre la France et le Mali (Bamako voulait ouvrir des négociations avec les rebelles islamistes, ce à quoi s’opposait Paris, et était opposé à un accord avec les Touaregs). Le coup d’Etat qui renversa à l’été 2020 le président malien, très impopulaire pour avoir réprimé dans le sang des manifestations (une vingtaine de morts) et pour sa corruption éhontée, mais fidèle allié de Paris, fit éclater la crise au grand jour.

Nous n’allons pas décrire les péripéties de cette crise ; à l’instigation de la France, la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) imposa de lourdes sanctions économiques et diplomatiques pour contraindre les militaires à céder le pouvoir à des civils. Mais les putschistes, confortés par de grandes manifestations populaires, ne plièrent pas et le bras de fer tourna à leur avantage : au début 2022 Bamako exigea et obtint le départ du Mali des troupes françaises, tandis que les mercenaires russes du groupe Wagner dont Paris ne voulaient pas entendre parler, commençaient à arriver.

Paris décida de redéployer les militaires chassés du Mali, dans le Niger voisin, vanté comme un « modèle de démocratie » et de stabilité pro-français. Mais le 26/7/2023 la Garde présidentielle arrêtait le président Mohamed Bazoum. Les militaires français présents à Niamey se préparaient à intervenir, quand le président refusa, espérant que des discussions permettraient de mettre fin en douceur à cette rébellion. A sa surprise et à celle des Français, les chefs de l’armée malienne venus négocier, se rangèrent au contraire du côté des mutins et avalisèrent le coup d’Etat (5).

Le gouvernement français répondit alors par des sanctions économiques comme au Mali, mais en y ajoutant des menaces plus précises d’intervention militaire par la CEDEAO ; les gouvernements du Nigeria, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire se disaient prêts à envoyer des troupes, la France fournissant les moyens de transport. Cependant l’Algérie, frontalière du Niger, les Etats-Unis disposant d’une base militaire sur place, comme l’Union Africaine (ex OUA) y étaient opposés, et finalement l’ultimatum de la CDEAO ne fut pas suivi d’effet. Après avoir essayé de maintenir ses soldats, la France fut contrainte de les retirer. Les putschistes obligèrent également les Américains à retirer les leurs, bien que Washington se soit démarqué de Paris en refusant de condamner le coup d’Etat. Avec le Burkina Faso où entretemps une mutinerie avait renversé le gouvernement et le Mali, le Niger quittait la CEDEAO et formait en septembre 2023 l’ « Alliance des Etats du Sahel » (AES), signant la fin définitive de l’opération Barkhane.

...La fin de la présence militaire française en Afrique ?

A la suite de ces événements le gouvernement français élabora un projet de « remodelage » de la présence militaire de l’impérialisme français en Afrique. L’« envoyé personnel pour l’Afrique » de Macron, J.M. Bockel, fut chargé de discuter avec les dirigeants africains concernés de ce projet qui consistait à conserver les bases du Tchad, du Sénégal, du Gabon et de Côte d’Ivoire, tout en y réduisant le nombre de soldats. A l’issue de son dernier voyage Bockel affirmait le 25/11/24 qu’« il n ‘y a pas de demande de départ » des troupes de la part des présidents tchadiens, ivoiriens et gabonais (il n’avait pas rencontré le président sénégalais à cause des élections dans ce pays). Las ! 3 jours plus tard, le président Tchadien à qui Bockel avait début mars assuré « l’admiration » de la France pour son action (marquée par l’assassinat et la répression des opposants...), déclarait qu’il mettait fin aux accords militaires avec la France, et le président sénégalais que la France devait fermer ses bases dans le pays. Puis c’était au tour du président ivoirien Ouattara d’annoncer dans ses voeux le 31 décembre le départ des militaires français avant fin janvier...

A l’heure où nous écrivons il semble qu’il ne resterait plus sur le continent, à côté de la base de Djibouti, dont le cas est particulier (6), que celle du Gabon, où il est prévu que le nombre d’hommes passe de 350 environ à une centaine : au moins pour le moment les militaires qui ont renversé Ali Bongo (le fils du pilier de la Françafrique, ce réseau politico-mafieux chargé de maintenir l’emprise impérialiste, Omar Bongo, à la tête du pays pendant 42 ans) en août 2023, n’ont pas suivi l’exemple de leurs pairs.

Cependant Paris aurait le projet de créer à proximité du Mali une base en Guinée pour ses «forces spéciales» dans le cadre de sa très discrète coopération militaire avec la dictature guinéene (7)...

Les raisons de la débâcle

Quoi qu’il en soit, le retrait des troupes est le signe le plus clair de l’affaiblissement de l’impérialisme français dans la région ; il s’explique d’abord par la diminution de ses intérêts économiques. Déjà Sarkozy avait prévu en 2007 un plan de réduction drastique de la présence militaire tricolore : il ne devait plus rester que 4 bases militaires correspondant à 4 « sous-régions » du continent au Sénégal, au Gabon, à Djibouti et à La Réunion, et les accords militaires avec les pays africains devaient être remis en cause. Ce projet n’était pas dû à une soudaine conversion au pacifisme ou au rejet du militarisme, car dans le même temps Sarkozy inaugurait une base militaire française dans le Golfe Persique, à Abou Dhabi. Le gouvernement français d’alors jugeait que les dépenses militaires en Afrique étaient trop grandes et les risques d’être entraînés dans un bourbier trop importants par rapport aux avantages tirés par leur affectation dans cette région du monde.

Les 15 années qui ont suivi ont vu au contraire l’impérialisme français accroître sa présence militaire au rythme de ses interventions armées – jusqu’à être rattrapé par la réalité de son déclin économique. En 2023 la part de marché de la France en Afrique subsaharienne n’était plus que d’un peu plus de 3% (représentant 2% du commerce extérieur français), alors qu’il était de 17% pour la Chine. Des concurrents plus dynamiques lui taillent des croupières jusque dans ses « chasses gardées » traditionnelles : non seulement la Chine, mais aussi la Turquie, l’Inde, le Brésil, etc., ainsi que des pays européens comme l’Allemagne et l’Italie. En outre il est concurrencé sur le plan militaire par la Russie qui se présente avec ses mercenaires comme une alternative aux soldats français permettant d’éviter les pressions, politiques ou autres, du parrain traditionnel, l’impérialisme tricolore.

Pendant longtemps l’impérialisme français a pu utiliser son « outil militaire » pour maintenir ses positions, contrebalançant de cette façon son affaiblissement économique ; mais comme il lui était de plus en plus difficile de supporter les coûts des opérations militaires, il a cherché de l’aide auprès de ses alliés européens et de l’ONU en prétendant qu’il combattait en Afrique pour défendre l’Europe. C’est ainsi qu’au Mali aux côtés des soldats français se trouvaient des contingents de plusieurs pays dans le cadre de l’opération dite Minusma (Mission Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali) : elle comptera jusqu’à 15 000 « Casques bleus » de 30 pays chargés du « maintien de la paix » ; à part les forces tchadiennes, ils ne participaient pas directement aux combats. Cela ne les a pas empêché de subir des attaques, qui auraient causé plus de 300 tués au cours des dix années de cette opération. La rupture de la junte malienne avec la France entraîna en effet la fin de cette dernière, les putschistes dénonçant entre autres les accords dits d’Alger signés en 2015 avec les rebelles Touareg, comme ayant été imposés par des puissances étrangères (France, Algérie).

L’Allemagne qui, dans le cadre de son intérêt renouvelé pour l’Afrique, avait fourni l’un des contingents les plus nombreux de la Minusma, tenta après la fin de celle-ci de rester au Sahel en se concentrant sur le Niger ; après le coup d’Etat dans ce pays elle mena ainsi des négociations discrètes avec les putschistes pour maintenir une base « stratégique » à Niamey, mais elle dût suivre le retrait des troupes françaises et américaines. l’Italie reste le seul pays occidental à maintenir une coopération y compris militaire avec le Niger même si les analystes regrettent qu’elle n’ait pas pu profiter du « désastre » français (8).

En fait l’impérialisme français a entraîné dans son « désastre » les autres impérialismes occidentaux au profit de la Russie, que le président tchadien n’avait pas hésité à qualifier de « pays frère » lors de sa visite à Moscou en janvier 2024, et dans son ombre, de la Chine, voire de la Turquie.

L’« anti-impérialisme » des dictatures militaires

Les juntes militaires ont développé une rhétorique anti-impérialiste pour se donner une légitimité ; et elles ont pu comme au Niger et au Mali s’appuyer sur de grandes manifestations et un « sentiment anti-français ». Les médias expliquent généralement ce sentiment par les souvenirs de la colonisation. Mais ce n’est pas le souvenir de ce qui s’est passé il y a des décennies qui explique par exemple que les jeunes sénégalais s’en soient pris à des entreprises françaises lors des manifestations réprimées dans le sang contre l’ancien président Macky Sall, mais parce que celui-ci était vu avec raison comme « l’homme de la France » ; c’est la domination impérialiste actuelle qui nourrit l’anti-impérialisme présent dans ces différents pays.

Mais cet anti-impérialisme comme la colère contre la corruption des dirigeants déchus, sont instrumentalisés par les nouveaux dirigeants qui ne veulent, ni ne peuvent, s’attaquer à la racine de ces maux, c’est-à-dire le système capitaliste et l’ordre impérialiste dans son ensemble. Au mieux ils peuvent établir un rapport de forces suffisant pour renégocier des contrats léonins imposés par les multinationales; c’est ce qu’essaye de le faire la junte nigérienne en remettant en cause l’exploitation de l’uranium par la société française Orano (ex-Areva) et la société canadienne GoviEx, ou en arrêtant 4 cadres de la société canadienne Barrick Gold et le PDG d’une société australienne, deux exploitants de mines d’or au Niger.

En réalité ils ne peuvent que se tourner vers d’autres impérialismes, pas échapper à l’impérialisme. Les prolétaires et les masses exploitées ne peuvent rien attendre de bon de ces régimes militaires qui sont tout aussi férocement pro-capitalistes que les régimes « démocratiques » qu’ils ont renversés. Ils sont tout aussi incapables que les militaires français de mettre fin aux affrontements mis sur le compte du « terrorisme » qui déchirent ces pays y provoquant l’exode de masses entières, parce que le terreau en est la misère des populations : derrière le masque religieux, c’est celle-ci qui attise en effet les rivalités entre peuplades ou entre ethnies et qui nourrit la haine de l’administration, de l’Etat central et de ses forces armées, souvent plus sanguinaires encore que les supposés « terroristes ».

la perspective de l’avenir

Seule une révolution sociale pourra mettre définitivement fin à cette situation en mettant fin au système capitaliste et à l’impérialisme. Il y a 10 ans, en octobre 2014, au Burkina Faso l’insurrection des prolétaires et des masses chassait le dictateur Blaise Compaoré ; en janvier 2007 la grève générale en Guinée mettait à genoux le dictateur Lansana Conté : ces deux exemples montrent que les exploités ne sont pas condamnés à l’impuissance et que la domination bourgeoise n’est pas invincible, même quand elle est soutenue par l’impérialisme (9).Mais ils montrent aussi que la révolte des masses a un besoin vital d’une orientation et d’une direction de classe, sinon l’ordre bourgeois n’est que superficiellement et temporairement modifié.

La révolution de demain qui émancipera les masses opprimées et détruira le capitalisme et les Etats bourgeois sera prolétarienne et internationale ; ayant à sa tête le parti de classe international, elle unira dans une lutte commune les exploités des pays dominés et ceux des métropoles impérialistes (dont une partie provient de ces mêmes pays dominés).

Une telle perspective ne peut être immédiate;elle se prépare dès aujourd’hui par la lutte ici contre toutes les exactions de l’impérialisme français qui, s’il est affaibli, n’a pas renoncé à sa proie africaine, par la solidarité internationaliste avec les prolétaires et les masses exploitées de là-bas – et par le travail de reconstitution du parti communiste mondial qui aura la charge de mener cette révolution à la victoire.

(1) Déclaration du secrétaire national du Parti de Gauche (dont le président était Mélenchon) ; il continuait : « La Centrafrique dispose du gisement de Bakuma et de frontières stratégiques avec des voisins dotés du précieux minerai [l’uranium-NdlR]. Tant que le nucléaire restera la première source de production d’électricité dans notre pays, la France devra contrôler des gouvernements qui détiennent la clé des mines africaines ». cf. https://survie.org/billets-d-afrique/2014/231-janvier-2014/article/pg-piege-4597. L’exploitation de la mine de Bakuma par AREVA n’aura jamais lieu, toute l’affaire ayant probablement servi à de gigantesques détournements de fonds (Le Monde Diplomatique, novembre 2016)

(2) cf. Le Prolétaire n°510 (janvier-mars 2014).

(3) Les soldats français ne seront pas poursuivis et le fonctionnaire onusien à l’origine de l’information démissionnera en protestation contre la « totale impunité » des coupables.

(4) Selon RFI du 12/6/20. cf : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200612-mort-droukdel-aqmi-implication-etats-unis-usa?ref=tw_i

(5) cf. Le Monde, 23/8/23

(6) La base de Djibouti, forte actuellement de 1500 militaires et de nombreux équipements militaires, aéronautiques et navals selon les données officielles, a pour rôle de s’occuper de la situation dans le Golfe d’Aden et en Mer Rouge. En raison de sa situation stratégique Djibouti héberge également des bases américaine, chinoise et italienne ainsi qu’une présence militaire allemande, japonaise et espagnole.

(7) https://x.com/thomasdietrich0/status/1825207304351883734

(8) https://www.analisidifesa.it/2024/12/il-disastro-africano-di-macron-e-le-opportunita-non-sfruttate-per-litalia/

(5) Compaoré comme Conté étaient soutenus par l’impérialisme français. Il est significatif que la junte « anti-impérialiste » du Burkina Faso vient de faire adopter le 30/12 une mesure d’amnistie pour les partisans de Compaoré qui avaient tenté un coup d’Etat en 2015 pour ramener celui-ci au pouvoir...

Présence de l’impérialisme français en Afrique:

Interventions militaires, bases permanentes, accords et coopérations militaires

Parti Communiste International

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org